| Questo articolo—fa parte di una serie più ampia, il “Destino delle Foreste”.Scritto nell’aprile del 2010 e aggiornato nell’agosto dello stesso anno—è pubblicato oggi sul sito per la prima volta. |

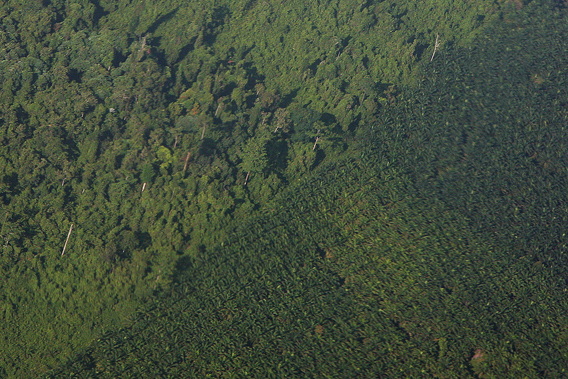

Palmeti a Sabah, in Malesia. Le aziende produttrici di olio di palma sostengono che il loro prodotto stia rendendo “più verde” il pianeta, ma la situazione sul campo è assai più complessa.

Nello spot si vede un tipico ufficio. Un impiegato siede annoiato alla scrivania, strappa delle scartoffie e guarda i minuti scorrere sull’orologio. Quando arriva il momento della pausa, tira fuori la sua barretta Kitkat della Nestlè. Mentre scarta la confezione lo spettatore, ma non l’impiegato, nota qualcosa fuori posto: al posto della cioccolata c’è il dito peloso e scuro di un orango. Con tanto di scricchiolio dei denti che addentano l’osso, l’impiegato dà un morso alla “barretta”. Gocce di sangue cadono sulla tastiera e scorrono sul suo volto. I colleghi lo guardano orripilati. Lo spot si chiude con un albero solitario che si staglia in un paesaggio disboscato. Una motosega scricchiola in sottofondo. Il messaggio: l’olio di palma, utilizzato come ingrediente in molti prodotti della Nestlé, uccide gli oranghi distruggendo il loro habitat, le foreste pluviali del Borneo e di Sumatra.

Lo spot fa parte di una campagna di Greenpeace volta a fare pressioni sulla più grande multinazionale alimentare del mondo: la Nestlè è invitata a interrompere i suoi rapporti commerciali con un fornitore di olio di palma accusato di violare di danneggiare l’ambiente. La reazione della Nestlè – censura dello spot e citazione in giudizio per violazione di copyright- ha dato alla campagna risonanza mondiale e ha rinvangato alcuni episodi torbidi del passato della multinazionale, costringendola infine a ritornare sui propri passi e ad attuare una politica di contenimento dei danni. La Nestlè ha scaricato il suo fornitore, Sinar Mas, poco dopo e ha messo in atto una nuova politica aziendale per accertarsi che l’olio di palma utilizzato non sia mai più legato alla distruzione delle foreste pluviali. La campagna e la disastrosa reazione della Nestlè, seguita dalla resa dell’azienda, dimostrano l’enorme influenza degli attivisti, che possono effettuare pressioni sulle grandi imprese perché migliorino le loro prestazioni in ambito ecologico.

Negli ultimi trent’anni l’olio di palma, ricavato di solito da una specie di palma originaria dell’Africa Occidentale, si è affermato a livello mondiale come una delle colture più diffuse,ma anche più controverse. L’olio di palma è utilizzato in una vasta gamma di prodotti disponibili praticamente in ogni supermercato, farmacia o grande magazzino. E’ impiegato in circa la metà dei prodotti alimentari confezionati, dai crackers al burro d’arachidi ai gelati, in prodotti di bellezza come shampoo, cosmetici, crema da barba e saponi (responsabili di circa il 10% del consumo mondiale di olio di palma), lubrificanti industriali e persino per biocarburanti. La versatilità dell’olio di palma, unita alla sua produzione, di gran lunga superiore rispetto a quella di qualsiasi altro seme oleifero, ha favorito la sua rapida espansione in Asia sudorientale: oggi in Indonesia e in Malesia, che forniscono l’85% della produzione mondiale di olio di palma, ci sono più di 129499.39 km2 di piantagioni di palme, rispetto ai 1502.19 km2 del 1984. Ma il successo di questa coltura ha avuto un ingente costo ambientale: più della metà dell’espansione di palmeti dal 1980 è avvenuta a spese delle foreste naturali. Per questa ragione, l’olio di palma è nel mirino di ecologisti e scienziati preoccupati della perdita della biodiversità, emissioni di gas serra e inquinamento. Inoltre, le aziende produttrici di olio di palma sono state al centro di procedimenti legali per accuse legate a violazioni del diritto fondiario e ad abusi sociali, dal momento che l’espansione avviene in aree in cui le comunità sfruttano tradizionalmente le foreste ma non possiedono documenti che attestino il possesso delle terre. Il recente sviluppo in queste aree fa aumentare le accuse di accaparramento dei terreni e può esacerbare le tensioni sociali.

Dalle foreste pluviali ai palmeti

|

|

Nell’industria dell’olio di palma, l’economia di scala gioca un ruolo critico nel determinare la produttività. Per questa ragione, le piantagioni sono in genere estese: c’è bisogno di minimo 4000 ettari (10000 acri) di palme per approvvigionare un solo stabilimento di produzione di olio di palma. La maggior parte delle piantagioni ha però un’estensione ancora maggiore. La necessità di assicurarsi enormi distese di terreno in Malesia e in Indonesia ha spinto gli investitori a calpestare l’ordinamento fondiario tradizionale, perlopiù informale o consuetudinario piuttosto che fondato su un procedimento legale formale. Secondo le inchieste effettuate dal Forest People Programme, un’organizzazione inglese per la difesa dei diritti delle popolazioni indigene, e dall’ Environmental Investigative Agency (EIA), un gruppo ambientalista internazionale, i terreni sono spesso venduti o dati in concessione a lungo termine a industrie della piantagione all’ insaputa delle popolazioni locali o senza il loro consenso. Spesso è il singolo funzionario locale a firmare l’accordo: un’occasione d’oro per favorire la corruzione, soprattutto in villaggi dove il “regalo” di una semplice motocicletta può avere un’influenza significativa, persino su un contratto per l’acquisto di terreni. Ma anche quando viene domandato il loro consenso, i proprietari locali a volte non sono informati in modo chiaro dei termini del contratto o non capiscono che stanno rinunciando ai diritti sulle loro terre per 30 anni o più. In occasione di un’inchiesta sugli accordi commerciali nella Papua Occidentale, sull’isola di Nuova Guinea, l’EIA è venuta a conoscenza di un caso in cui un bambino di 4 anni ha dovuto firmare un contratto- usando l’impronta del pollice, visto che non sapeva scrivere il proprio nome- che sanciva che la piantagione sarebbe stata gestita dall’azienda in questione per decenni. La società, che ha pagato meno di 3 dollari all’ettaro per una concessione di 25 anni, ha continuato a disboscare più foreste rispetto a quanto stabilito e ha abbattuto una piccola area boschiva che la famiglia del bambino aveva chiesto di conservare per provvedere alle proprie esigenze quotidiane. Ma tali pratiche non dovrebbero sorprendere più di tanto, vista la preferenza per i progetti di sviluppo rispetto al regime fondiario consuetudinario sancito dalla legge indonesiana. Un rapporto pubblicato nel 2005 dal World Agroforestry Centre ha mostrato che meno dello 0,2 % del territorio indonesiano classificato come foresta (70% del territorio totale indonesiano) è stato concesso alle comunità come possedimento legale. Le concessioni di territori boschivi ad uso commerciale costituivano la maggioranza delle autorizzazioni per lo sfruttamento dei territori.

Ma i problemi sociali persistono anche nelle aree dove le comunità posseggono le loro terre e acconsentono alla coltivazione di palma da olio. Gli accordi finanziari stipulati da consorzi di piccoli proprietari terrieri, attraverso i quali un gruppo di piccoli coltivatori vende i propri prodotti ad una fabbrica perché siano sottoposti a lavorazione, sono spesso soggetti ad abusi e possono intrappolare i produttori in una spirale di indebitamento, in quanto questi ultimi pagano le piantine, i fertilizzanti e i pesticidi. La deperibilità dell’olio di palma (il frutto dev’essere sottoposto a trattamento entro 48 ore dal raccolto) e gli obblighi contrattuali rendono impossibile per un piccolo proprietario vendere altrove i propri prodotti. Il prezzo di acquisto è inoltre deciso dallo stabilimento di produzione.

Una volta assicuratosi il diritto di realizzare una piantagione, trasformare una foresta pluviale in una piantagione di palme da olio non è un’impresa facile. Di solito, i tronchi d’albero pregiati, provenienti dai alberi come il Meranti giganti, il ramino, o merbau, sono abbattuti e venduti alle fabbriche, in genere per essere trasformati in piallaccio per fabbricare mobili o pavimentazioni, mentre gli alberi meno pregiati sono inseriti in uno spappolatore: decenni di vita vegetale trasformati in materie prime per la produzione di carta. La vegetazione rimanente è bruciata, a volte con effetti devastanti sulle aree forestali circostanti. Se il territorio è paludoso, è bonificato e in seguito si piantano gli arbusti di palma da olio. Per massimizzare l’efficienza dei raccolti, gli alberi sono piantati con un’alta densità e disposti in filari netti, come una monocoltura. Nel giro di tre anni questi arbusti daranno frutto per la prima volta: mazzi di bacche rosso-arancioni. Ogni mazzo, che pesa fino a 45 kg, è raccolto a mano e trasportato in camion fino allo stabilimento di lavorazione, dove è essenzialmente trasformato in olio di palma, che, prima di essere trattato, ha l’aspetto di un liquido lucido e arancione. L’olio è sottoposto a lavorazione e trasportato in villaggi, città e porti. La maggior parte è destinato al mercato estero: nel 2008 le esportazioni di olio di palma proveniente dall’Indonesia e dalla Malesia hanno superato i 30 miliardi di dollari. La maggior parte della produzione è stata destinata India e Cina, seguiti da Bangladesh, Paesi Bassi, Germania e Stati Uniti. Alcune tra le maggiori multinazionali alimentari del mondo, come Nestle, Unilever, General Mills, Kraft e Proctor and Gamble sono inoltre tra i maggiori acquirenti di olio di palma.

Piantagione di palma da olio realizzata su un’ex foresta pluviale nel nord di Sumatra. Il problema che tutti fingono di ignorare in Malesia e Indonesia è: cosa succederà se il Brasile deciderà di raggiungere il suo obiettivo di realizzare 5 milioni di ettari di piantagioni di palme da olio su foreste pluviali diboscate molto tempo fa? Il potenziale afflusso di olio da palma certificato come ecosostenibile chiuderà le porte dei mercati più redditizi all’olio di palma dall’origine incerta? Le nuove produzioni abbasseranno i prezzi dell’olio di palma? |

La produzione di olio di palma a spese delle foreste pluviali o delle foreste torbiere ha un devastante impatto ambientale. La conversione di foreste tropicali vergini, che assorbono più di 400 tonnellate di carbonio per ettaro, in una piantagione di palme da olio, che assorbono meno di 40 tonnellate di carbonio per ettaro in 25 anni di vita, produce considerevoli emissioni di gas serra. Tuttavia ancora peggiori sono le conseguenza della conversione delle torbiere, distese paludose che assorbono immense quantità di carbonio nel suolo ma lo rilasciano se esposte all’aria. Uno studio del 2007, realizzato da Susanne Page dell’Università di Leicester ha dimostrato che una tonnellata di olio di palma prodotta su una torbiera genera dalle 15 alle 70 tonnellate di anidride carbonica, perlopiù risultato della deforestazione e della bonifica delle torbiere. Il risultato? I biocarburanti ricavati dall’olio di palma prodotto sulle torbiere hanno sull’ambiente un effetto peggiore rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Nel 2008 i legislatori europei che cercavano di ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, importando biocarburanti dalla Malesia e dall’Indonesia, furono sconvolti dalla valutazione del ciclo di vita. I dati mostravano infatti che ci volevano 400 anni perché il biocarburante prodotto da olio di palma coltivato nelle torbiere consentisse riduzioni nell’emissioni rispetto al disel tradizionale. Le piantagioni di palme da olio rimangono attive per una media di 25 anni, rendendo il risparmio energetico potenziale una mera utopia.

Ma c’è un dato ancora peggiore: le emissioni di gas serra sono aggravate dagli incendi. Le torbiere secche sono altamente combustibili e, una volta divampato l’ incendio, possono bruciare per anni, causando inquinamento dell’aria. In annate particolarmente secche, gli incendi nelle torbiere hanno formato una vera e propria cappa su Malesia, Singapore e Tailandia, scatenando allarmi sanitari, problemi nei trasporti e dissapori politici. Nel momento più critico degli incendi tra il 1997 e il 1998, provocati perlopiù dai tentativi di disboscamento nel Borneo e a Sumatra, il solo respirare aria a Singapore o a Kuala Lumpur equivaleva a fumare tre pacchetti di sigarette al giorno. Secondo tutte le stime, 5,2 milioni di ettari (cioè 13 milioni di acri) sono stati bruciati in quel periodo.

Gravi incendi si verificano oggi praticamente ogni anno. Nel 2005 gli incendi in Indonesia hanno fatto schizzare l’indice di inquinamento dell’aria a 500 per la prima volta nella Malesia peninsulare: raggiunto questo livello, si consiglia agli abitanti di evitare qualunque attività fisica all’aperto, e si raccomanda a malati di cuore o polmoni, agli adulti sopra i 45 anni e ai bambini di rimanere in casa e di mantenere al minimo i livelli di attività. Uomini politici indignati, a Singapore e in Malesia, criticarono aspramente l’Indonesia, la quale reagì timidamente affermando che la maggior parte degli incendi erano divampati in foreste date in concessione e controllate da compagnie proprietarie di piantagioni provenienti da Singapore e della Malesia . Il primo ministro della Malesia esortò i frequentatori delle moschee a pregare per la pioggia.

Ma l’impatto ambientale delle palme da olio non si limita agli esseri umani. L’espansione di queste colture ha comportato un pesante prezzo da pagare per alcune delle specie animali asiatiche più rare e simboliche del continente, tra cui il rinoceronte e la tigre di Sumatra, gli elefanti nani del Borneo, i gattini e l’amata scimmia rossa, l’ orango. I biologi affermano che attualmente il consumo dell’olio di palma costituisce la più grave minaccia per il maggior numero di specie.

Palme da olio e foresta pluviali interamente disboscata a Sabah, in Malesia. Foto scattata da Rhett A. Butler nel 2008.

Se confrontata con una foresta naturale, che ha subito un radicale disboscamento, una piantagione di palme da olio è un deserto biologico. La monotonia della monocoltura consente la proliferazione di poche specie, come la civetta delle palme mascherata, i ratti e i gatti leopardo, mentre obbliga la stragrande maggioranza delle specie tipiche della foresta pluviale- l’80% se si considera la foresta vergine- a cercare rifugio altrove o a morire. La ragione? La riconversione alle palme da olio elimina intere nicchie ecologiche nella foresta, distruggendo i piani delle chiome, annichilendo complessi e nutrienti sistemi ciclici e trasformando fiumi puliti in squallidi depositi di fertilizzanti, pesticidi e prodotti chimici industriali. Specie come il gatto pescatore e il gatto dalla testa piatta – così rare che Jim Sanderson, il più importante esperto di gatti al mondo, ha visto in foto solo un esemplare in libertà del primo e tre del secondo – sono minacciate dall’industrializzazione dell’olio di palma che consuma la loro unica patria: le pianure pianeggianti della Malesia peninsulare, del Borneo e di Sumatra.

“Si tratta di felini estremamente rari”, ha affermato Sanderson durante una conversazione in Suriname, dove, con l’aiuto di sofisticati apparecchi fotografici, le “camera trap”, stava conducendo uno studio per misurare la densità di gatti selvatici e prede. “Lo faccio perché il gatto pescatore e il gatto dalla testa piatta sono entrambi specialisti della pesca, legati all’acqua, e le pianure di Sumatra stanno subendo una riconversione in piantagioni di palme da olio. Per questo motivo questi felini di piccola taglia sono in pericolo”.

Sanderson ha aggiunto che quattro delle cinque specie di gatto del Borneo sono vulnerabili o in pericolo.

“L’olio di palma costituisce la maggiore minaccia per la loro sopravvivenza”, ha affermato.

Anche gli elefanti nani del Borneo, chiamati così perché più piccoli rispetto a quelli presenti in Asia continentale, stanno soffrendo a causa della crescente domanda di olio di palma. Il Sabah Wildlife Department ,che gestisce i parchi nella zona di Sabah nel Borneo dellla Malesia, ha registrato un aumento nel numero di elefanti mutilati dalle trappole tese dai lavoratori delle piantagioni. Nel tentativo di incrementare il proprio reddito, questi operai vendono carne di cinghiale e di cervo ai ristoranti o la mangiano loro stessi. Gli elefanti incappano nelle trappole e sono catturati :le ferite causate da questi incidenti possono portare ad infezioni e persino alla morte. Gli elefanti giovani sono quelli più a rischio. Gli elefanti, così come il rinoceronte di Sumatra, anch’esso gravemente in pericolo, stanno perdendo il loro habitat naturale a causa delle piantagioni. Queste ultime, infatti, sono spesso create proprio vicino alle rive dei fiumi, compromettendo dei corridoi di migrazione fondamentali.

“Orfani dell’olio di palma” — così alcuni ambientalisti definiscono gli oranghi allontantati dal loro habitat naturale — al Orangutan Rehabilitation and Reintroduction Center a Nyaru Menteng. Foto scattata da Rhett A. Butler |

Ma le più note vittime dell’olio di palma sono gli oranghi, scimmie che condividono il 97% del nostro DNA, utilizzano utensili, creano vera e propria arte e svezzano i loro piccoli persino più a lungo delle madri umane. L’habitat degli oranghi coincide quasi del tutto con le zone chiave per la produzione di olio di palma nel Borneo e a Sumatra. Questa situazione si è rivelata catastrofica per “l’uomo della foresta”.

Le conseguenze dell’espansione delle colture per olio di palma sugli oranghi sono particolarmente evidenti a Nyaru Manteng nel Kalimantan, nel cuore del Borneo indonesiano. Nyaru Menteng è concepito come un centro di riabilitazione per consentire agli oranghi orfani di ritornare in libertà nella foresta. Tuttavia oggi questa struttura è più simile ad una riserva, per il semplice motivo che in Borneo l’habitat idoneo è soggetto ad un tale ritmo di deforestazione che è sempre più difficile trovare località adatte per il reinserimento in natura.

Anzi, gli habitat idonei stanno diventando così rari che decine di oranghi reintrodotti di recente nel loro ambiente hanno assaporato un breve momento di libertà solo per essere uccisi in seguito, in quanto il loro nuovo ambiente è stato distrutto dai taglialegna e dai coltivatori di palme da olio. I profitti ricavati dalla trasformazione di verdeggianti foreste pluviali in mobili, carta e trucioli di legno- e dall’uso dei terreni per la creazione di piantagioni di palme da olio- hanno rapidamente ridotto il numero di siti disponibili per il reinserimento in natura dei primati. Questo ha fatto aumentare in modo significativo il numero di oranghi bisognosi di aiuto.

Dunque, gli oranghi devono aspettare; più di 2000 sono attualmente seguiti dal programma di riabilitazione. Ma si tratta di una minoranza fortunata. Per ogni orango ospitato nel centro, sei o più sono vittime della deforestazione, della cattura per il commercio di animali da compagnia o finiscono i propri giorni a causa della lama di un machete o della punta smussata di una sbarra di ferro. Si ritiene che ogni anno muoiano tra i 1500 e i 5000 oranghi, su una popolazione di soli 54000 esemplari in Borneo e 6500 a Sumatra. (La regione del Borneo è divisa tra l’Indonesia e la Malesia; Sumatra fa parte dell’Indonesia)

Nel frattempo, l’habitat degli oranghi continua a scomparire man mano che le piantagioni di palme da olio si diffondono come una metastasi tra i paesaggi dell’Indonesia e della Malesia. In meno di una generazione, il principale habitat degli oranghi in Kalimatan si è ridotto del 50%, passando dalle 142449.3455 km2 del 1992 a meno di 69929.6787 km2 oggi. Dal 1975 l’estensione della foresta vergine a Sumatra è diminuita del 90%.

Michelle Desilets, direttrice esecutiva dell’Orangutan Land Trust, afferma di aver cominciato a notare il cambiamento cinque anni fa. Gli oranghi selvatici, relegati in zone di foresta sempre più piccole, hanno cominciato a soffrire la fame, poiché le loro fonti di cibo erano drasticamente ridotte. Questo ha costretto gli animali ad avventurarsi nelle nuove piantagioni di olio di palma, dove si nutrono dei germogli di palma, distruggendo gli alberi prima che essi possano produrre semi oleiferi.

I gestori delle piantagioni hanno così cominciato a vedere gli oranghi come fumo negli occhi e hanno cominciato a pagare dai 10 ai 20 dollari per ogni orango morto: un forte incentivo per un lavoratore immigrato che guadagna solo 10 dollari al giorno.

Nyaru Menteng |

“La nostra squadra di soccorso è venuta a conoscenza di casi di oranghi che vagavano tra gli insediamenti umani”,mi ha raccontato la signora Desilets, mentre cullava un cucciolo di orango a Nyaru Menteng. “Abbiamo trovato oranghi picchiati a morte con tavole di legno e sbarre di ferro, massacrati dai machete, picchiati fino a ridurli all’incoscienza, sepolti vivi, cosparsi di benzina e bruciati. Dal 2004 sempre più oranghi nei nostri centri sono stati soccorsi in aree all’interno o nelle vicinanze di piantagioni di palme da olio e più del 90% dei cuccioli fino a 3 anni di età provengono da queste aree”.

Ma questa situazione probabilmente non cambierà. Lo dimostra la crescente richiesta di olio di palma: il consumo negli Stati Uniti è aumentato di tre volte tra il 2005 e il 2009 e continua a crescere in paesi come la Cina e l’India, soggette ad un rapido sviluppo. A differenza delle foreste disboscate, che conservano almeno la capacità di sostentare un certo numero di oranghi, le piantagioni di palme da olio non costituiscono un habitat idoneo per questi animali. Se impossibilitati a trasferirsi in altre aree, a causa dell’isolamento o dei conflitti con altri esemplari, in assenza di intervento umano gli oranghi sono destinati a estinguersi.

Il Centre for Orangutan Protection (Centro per la Protezione degli Oranghi), un gruppo di attivisti di base guidato da Hardi Baktiantoro, ha sviluppato una nuova strategia di intervento: hanno messo in atto una campagna in puro stile guerrigliero contro le aziende responsabili della distruzione dell’habitat degli oranghi nel Kalimantan. Il gruppo conduce indagini rigorose sui nuovi disboscamenti e documenta le violazioni attraverso video, fotografie e GPS, che sono in seguito localizzati e diffusi mediante Google Earth. Il gruppo organizza poi azioni dimostrative e fa sentire la propria voce attraverso i media, rendendo note le prove contro le industrie delle piantagioni, funzionari governativi e anche ONG.

Le attività del Centro non sono state certo accolte con piacere dall’industria dell’olio di palma. Minacciato, Hardi ha dovuto nascondere la propria famiglia e la base operativa del gruppo. Il sito del centro è stato oggetto di un attacco da parte di pirati informatici e le sue comunicazioni messe sotto controllo. D’altro canto, le industrie dell’olio di palma hanno offerto ad Hadi tangenti di decine di migliaia di dollari nel tentativo di sottrarsi alle indagini del gruppo. Ma Hardi si mostra orgogliosamente intransigente.

“Ritengo che finché l’habitat degli oranghi sarà distrutto il nostro dovere sarà fermare questo processo” dichiara durante un incontro sul campo. “Chiunque distrugga gli habitat degli oranghi e li uccide è mio nemico”.

Il dramma dei cuccioli di orango è un’immagine forte , ma non è che un aspetto della vicenda. Sebbene costituisca la principale minaccia per la sopravvivenza degli oranghi, l’olio di palma rappresenta anche un’importante fonte di scambi con l’estero e di occupazione in Indonesia e Malesia. La coltura di palme da olio, che generano i semi oleosi più produttivi del mondo, consente di ricavare decisamente più olio vegetale per acro rispetto alla soia, ai semi di colza o al mais. Ciò significa che l’olio di palma consentirà di soddisfare la futura domanda di olio vegetale con meno terreni, un argomento che i coltivatori di palme sono sempre pronti a utilizzare in qualsiasi discussione sull’impatto ambientale dell’olio di palma. Alcuni di loro affermano persino che l’industria dovrebbe essere lodata per la sua produttività. Certi produttori si spingono ancora oltre, affermando di avere diritto a crediti di carbonio, per aver evitato la deforestazione che si sarebbe altrimenti verificata se la domanda fosse stata soddisfatta da altre colture meno produttive. Gli ambientalisti la considerano un’idea risibile. Ma questi contrasti riflettono la complessità della questione della coltura delle palme da olio.

Un gruppo di ricercatori, guidati da Douglas Shei del Center for International Forestry Research (CIFOR) (Centro internazionale per la Ricerca sulle foreste), ha definito l’espansione dell’olio di palma come frutto di una serie di compromessi.

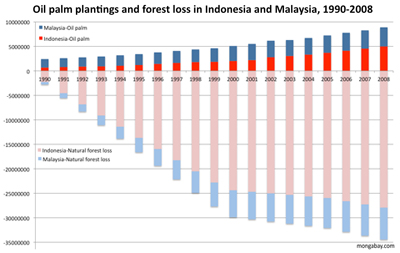

Espansione delle coltivazioni di palme da olio e perdita delle foreste naturali in Indonesia e Malesia tra il 1990 e il 2008. Cliccare sull’immagine per ingrandirla. |

“Sviluppare le colture di palme da olio implica numerosi compromessi” scrivono Sheil e i suoi colleghi in un rapporto pubblicato nel 2009. “L’alto rendimento garantito dalle palme da olio porta benessere e sviluppo in aree che necessitano di benessere e sviluppo, ma minaccia anche le forme di sostentamento tradizionali. Questa coltura costituisce una via d’uscita dalla povertà, ma allo stesso tempo rende le popolazioni locali vittime dello sfruttamento, della disinformazione e dell’instabilità dei mercati. Rappresenta una minaccia per la ricca biodiversità, ma fornisce anche i fondi per proteggere le foreste. Offre una fonte rinnovabile di combustibili ma potrebbe far aumentare le emissioni mondiali di carbonio.”

Sebbene dunque l’olio di palma apporti considerevoli vantaggi dal punto di vista sociale, comprese infrastrutture migliori, ricchezza, creazione di posti di lavoro e un aumento del gettito fiscale per lo stato, permangono ancora degli inconvenienti, soprattutto per la popolazione che ricava il suo sostentamento dalla foresta. Al di là del dibattito sull’opportunità delle piantagioni, che spesso contrappone i promotori di queste ultime alle popolazioni locali, i problemi legati al mercato del lavoro costituiscono per l’industria una spina nel fianco. Infatti le condizioni di lavoro sono molto dure e in molte regioni gli stipendi sono bassi, persino per gli standard locali. Le aziende della Malesia trovano con difficoltà lavoratori locali,per questa ragione ricorrono a manodopera importata,spesso illegalmente, dalle Filippine e dall’Indonesia. Una volta arrivati nelle piantagioni i lavoratori stranieri, dotati di uno status giuridico incerto e privi di alternative, sono spesso vittime di sfruttamento. Un’inchiesta effettuata dalla Indonesia’s Commission for Child Protection (Commisione Indonesiana per la Tutela dell’Infanzia) ha calcolato che nel 2008, solo nello stato di Sabah, in Malesia, circa 72 000 bambini, figli di lavoratori indonesiani immigrati, siano stati obbligati a lavorare nelle piantagioni con orari di lavoro illegali. Arist Merdeka Sirait, segretario generale della Commissione che ha rivelato i risultati dell’inchiesta, ha dichiarato che i figli dei lavoratori delle piantagioni non hanno certificati di nascita, il che li priva del diritto all’istruzione formale.

A Papua, la parte indonesiana della Nuova Guinea, alcune popolazioni locali ritengono che l’espansione delle colture di palme da olio faccia parte di un progetto assai più sinistro: la sottomissione dei Papuani autoctoni da parte del governo indonesiano. Molti abitanti di Papua continuano ad opporsi al controllo indonesiano della metà occidentale della Nuova Guinea. L’annessione risale al 1963, ma non è mai stata oggetto di un processo di ratificazione legale e libero da parte della popolazione locale. Per reprimere il dissenso, il governo indonesiano mantiene oggi in vigore speciali restrizioni a Papua e a Papua Occidentale, le due province che costituiscono attualmente la Nuova Guinea indonesiana. Secondo queste norme, ai giornalisti è negato il diritto di cronaca, la libertà di espressione è rigidamente controllata, le proteste politiche sono rapidamente soffocate, sono banditi dalle librerie i libri sulla democrazia o i principi democratici e si effettuano “pagamenti speciali per l’autonomia” a beneficio dei capi dei villaggi. Il governo indonesiano ha recentemente incoraggiato un aumento esponenziale di piantagioni di palme da olio in queste province. Alcuni abitanti di Papua vedono questa iniziativa come un modo per far affluire nella regione Indonesiani provenienti da altre zone dell’arcipelago, popolazioni che hanno un legame più forte con lo stato centrale indonesiano rispetto alle popolazioni locali. Il rapporto della Environmental Investigative Agency sottolinea che, a causa dell’espansione prevista delle piantagioni di palma da olio nella Nuova Guinea indonesiana, a Papua e Papua Occidentale, le industrie dovranno importare minimo 200.000 lavoratori. Una cifra imponente, in un’area dove la popolazione totale conta meno di 3 milioni di persone e la percentuale di abitanti indigen sta diminuendo. L’olio di palma potrebbe rendere degli abitanti di Papua una minoranza nel loro paese.

Recita il rapporto: “In seguito alla decisione del governo di realizzare almeno altri 4 milioni di ettari di piantagioni, si potrebbe verificare un afflusso massiccio di lavoratori immigrati, fenomeno che potenzialmente ridurrebbe in modo consistente la percentuale di popolazione di etnia papuasa. Un tale cambiamento porterà indubbiamente alla marginalizzazione e all’alienazione della popolazione papuasa indigena nella propria terra”.

Considerati questi dati contrastanti, sarà possibile trovare un equilibrio tra la produzione di olio di palma e gli interessi sociali e ambientali?

Piantagione di olio di palma a Sumatra.

|

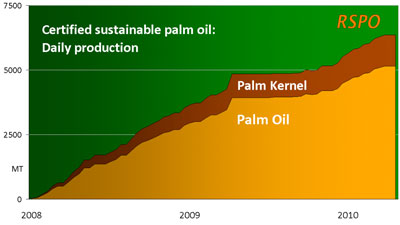

L’industria ne è convinta. Nel 2004 un gruppo di azionisti, tra cui attivisti, imprenditori, produttori e dettaglianti di tutto il mondo, hanno costituito la RSPO, la Roundtable on Sustainable Palm Oil (tavola rotonda per la produzione di un olio di palma sostenibile) con l’intento di sviluppare un programma di certificazione che garantisca la produzione di olio di palma in modo ecologicamente e socialmente sostenibile . I criteri del progetto comprendono: l’uso di parassiti naturali e compostaggio al posto di pesticidi e fertilizzanti sintetici quando possibile, adozione di politiche per fermare gli incendi al fine di diminuire le emissioni dei gas a effetto serra e ridurre drasticamente il rischio che gli incendi si propaghino nelle aree forestali; rinuncia allo sfruttamento di foreste dall’importante valore di conservazione ; misure per ridurre l’inquinamento atmosferico; creazione di bacini di raccolta, per evitare che le acque di rifiuto delle industrie produttrici di olio di palma si infiltrino nei corsi d’acqua dove danneggerebbero gli habitat acquatici. Le misure di protezione sociale includono la riduzione dei progetti di sviluppo in aree il cui possesso è legittimamente contestato; l’adesione al principio del “consenso

preventivo libero e informato” nel coinvolgimento delle comunità locali; il mantenimento di standard relativi a salute, sicurezza e condizioni di lavoro per coloro che operano nelle piantagioni; il rispetto dei diritti legali e consuetudinari delle popolazioni locali. Gli ideatori speravano che l’olio di palma certificato “sostenibile” potesse essere venduto ad un prezzo maggiore in modo da recuperare i costi maggiori che la certificazione comporta.

Ma, sebbene sia stata presentata entusiasticamente come un passo avanti per l’industria, l’iniziativa si è arenata ai blocchi di partenza. L’Unilever, il maggiore acquirente del mondo di olio di palma (1, 3 milioni di tonnellate all’anno, ossia il 4% del mercato mondiale), sostenitore convinto del RSPO, è stato presto oggetto di un’incisiva campagna di Greenpeace, durante la quale, tra le altre cose, attivisti mascherati da oranghi hanno invaso le riunioni degli azionisti e gli uffici della Unilever, gigante dei prodotti di consumo. La campagna comprendeva anche un dettagliato rapporto in cui si accusava l’industria indonesiana PT Smart, uno dei maggiori fornitori di Unilever. Sebbene sostenesse di produrre olio di palma in modo sostenibile, a detta degli ambientalisti la società indonesiana si sarebbe macchiata di comportamenti nocivi per l’ambiente e soprattutto sarebbe stata implicata nella distruzione di torbiere e foreste pluviali. Temendo una reazione violenta dei consumatori contro i suoi prodotti per l’igiene Dove, i gelati Ben and Jerry’s e altri marchi presenti in modo cospicuo sui mercati occidentali, la Unilever ha commissionato un’inchiesta. L’esperto indipendente ha segnalato che la situazione della PT Smart, di proprietà del conglomerato indonesiano Sinar Mas, era persino peggiore di quanto affermato dagli ambientalisti. La Unilever ha rescisso il suo contratto da 32,6 milioni di dollari con l’azienda indonesiana. Quest’ultima ha di conseguenza perso altri contratti da milioni di dollari, tra cui accordi con la Kraft e la Nestlè.

“Stiamo prendendo posizione contro un fornitore accusato di violare la legge” affermò al momento dell’annuncio il capo responsabile delle forniture della Unilever, Marc Engel. “Alla Unilever siamo impegnati nel sostenere fornitori ecosostenibili”.

L’incidente spinse la Unilever a rivedere più accuratamente le proprie relazioni commerciali con altre aziende. In seguito ad un documentario della BBC che mostrava come la Duta Palma, un’altra azienda produttrice di olio di palma, radesse al suolo foreste pluviali per far spazio a nuove piantagioni, l’Unilever ordinò ai suoi fornitori di non rifornirsi più da Duta Palma. La Unilever temeva che qualsiasi legame con fornitori rei di pratiche industriali discutibili avrebbe potuto compromettere il suo obiettivo finale: ottenere una filiera dell’olio di palma perfettamente tracciabile entro il 2015.

La Unilever ha da allora lanciato una campagna pubblicitaria sulle sue politiche di approvvigionamento, ma la sua decisione di controllare in modo più rigoroso i fornitori è stata una conseguenza diretta della campagna di Greenpeace. Per la Unilever, così come per altre multinazionali di prodotti di consumo, l’olio di palma certificato costituisce un modo di ridurre i rischi più che di placare semplicemente gli attivisti. Se i consumatori si rivoltano contro i prodotti della Unilever perché contengono olio di palma realizzato in modo discutibile, l’azienda potrebbe perdere quote di mercato in favore di concorrenti desiderosi di adottare politiche di approvvigionamento più trasparenti. Addirittura alcune aziende stanno già riducendo, o eliminando del tutto, l’olio di palma dai loro prodotti. Per esempio la Lush Cosmetics non solo ha sostituito l’olio di palma nei suoi saponi, ma anche lanciato una campagna contro questa coltura. La Cadbury New Zealand ha smesso di utilizzare olio di palma nelle sue cioccolate in seguito alle proteste dei consumatori, tra cui l’esclusione dei prodotti della Cadbury da parte dello zoo di Auckland per le preoccupazioni legate all’impatto dell’olio di palma sulle condizioni di vita degli oranghi. La Banca Mondiale, un attore chiave per lo sviluppo delle colture di palme da olio sin dagli anni ‘60, ha persino sospeso i prestiti alle industrie di olio dal palma dopo aver scoperto che la Wilmar Plantations, una delle sue società di investimento, si era resa colpevole di violazioni delle norme ambientali.

L’olio di palma si trova quasi nella metà dei cibi confezionati presenti sul mercato. Grazie alla sua alta produttività, l’olio di palma sostituisce altri oli vegetali più costosi. Nel tentativo di ridurre i costi, alcune industrie dolciarie utilizzano l’olio di palma anzichè burro di cacao nei prodotti a base di cioccolato al latte. Foto scattata da Rhett A. Butler |

D’altro canto, la Nestlè costituisce un esempio di cosa può succedere se un’azienda non riesce a rispondere adeguatamente alle preoccupazioni dei consumatori. Nel 2010 il gigante alimentare è stato nell’occhio del ciclone quando cercò di censurare una campagna di Greenpeace che prendeva di mira l’olio di palma fornito dalla PT Smart, accusata anche nel precedente rapporto dell’organizzazione ambientalista. La multinazionale fu oggetto di aspre critiche, comprese 200000 mail di protesta e il video con il dito del gorilla, che diventò popolarissimo e registrò 1,3 milioni di visualizzazioni dopo che la Nestlè ebbe tentato di bloccarlo in tutti modi . Migliaia di messaggi su Twitter e su Facebook invasero le pagine ufficiali dell’azienda: tra questi una pagina Facebook che chiedeva se la foto di un orango potesse avere più fan della pagina della Nestlè. Gli attivisti rinvangarono anche una serie di incidenti che la Nestlè avrebbe preferito dimenticare, come lo scandalo legato agli alimenti per neonati degli anni ‘70 e ‘80. A quel punto, la Nestlè cancellò il contratto con la PT Smart. Ma il danno era fatto. Sebbene l’azienda fosse un piccolo acquirente di olio di palma, membro del RSPO, e i suoi Kitkat contenessero solo una piccolissima quantità di olio di palma, questa campagna di forte impatto mediatico portò la Nestlè a continuare ad essere associata alla distruzione delle foreste pluviali e ai cuccioli di orango orfani molto dopo la fine del suo rapporto con la PT Smart. Altri attivisti cominciarono ad utilizzare questa cocente sconfitta per scagliarsi contro un obiettivo più ambizioso, la Cargill, il gigante privato dell’industria agricola americana, uno dei principali responsabili della deforestazione nel pianeta. Sebbene la Nestlè abbia smesso di fornirsi dalla PT Smart, continua ad annoverare tra i suoi fornitori la Cargill, che Greenpeace, la Rainforest Action Network (RAN) e altre associazioni continuano ad associare al disboscamento delle foreste in Kalimantan,nel Borneo indonesiano.

La RAN e altri gruppi speravano di costringere la Cargill a troncare le sue relazioni commerciali con i fornitori macchiatisi di violazione delle norme ambientali e ad adottare standard più severi rispetto a quelli proposti dalla RSPO, come altre aziende stanno facendo di loro iniziativa. La pressione sulla Nestlè ha consentito alla fine di raggiungere questo risultato: nel maggio 2010 la multinazionale alimentare ha eliminato dai suoi prodotti ogni traccia di olio di palma proveniente dalla Sinar Mars e ha introdotto nuovi criteri di approvvigionamento per proteggere le foreste e rispettare i diritti delle popolazioni locali. In breve, Greenpeace – o, come direbbe il gruppo, tutto il pianeta- ha vinto. La Cargill ha affermato di voler condurre un’indagine sulla Sinar Mars e di terminare i suoi rapporti d’affari con l’azienda se non soddisfatto dei risultati.

Alcuni mesi dopo la Sinar Mas ha pubblicato un rapporto che scagionava la PT Smart da ogni accusa. Tuttavia, ad un’analisi più attenta dei risultati, è stato chiaro che le accuse di Greenpeace contro l’azienda erano invece ben fondate: la PT Smart aveva violato le leggi indonesiane e gli standard RSPO in otto concessioni su unidici in Borneo e Sumatra, secondo delle inchieste indipendenti. Il conseguente scandalo dovuto al tentativo della Sinar Mars di “indirizzare” le conclusioni degli esperti ha spinto la Cargill ad esercitare ulteriori pressioni sull’industria. Alla PT Smart è stato richiesto nuovamente di adeguarsi al suo impegno di certificare tutte le sue piantagioni entro il 2015. L’incidente è stato un duro colpo per la RSPO, poiché la PT Smart ha continuato a conservare lo statuto di membro dell’associazione come esempio di una buona gestione ambientale, nonostante le sue conclamate violazioni a Sumatra e nel Borneo.

|

Nonostante questi scandali di dimensioni mondiali, la RSPO è al centro di un rinnovato interesse, in quanto la domanda di olio di palma certificato come ecosostenibile da parte delle aziende europee è arrivata a coprire quasi il 100% della produzione nella prima metà del 2010. Ma, come dimostrato dai casi della PT Smart e della Cargill,l’iniziativa è a rischio nel caso siano scoperte nuove violazioni del protocollo da parte dei membri. La RSPO è ancora afflitta da alcuni mali: negligenza, mancanza di sanzioni per i trasgressori, conflitti con la legislazione locale. Ad esempio l’osservanza delle norme RSPO sulla rinuncia allo sfruttamento delle foreste ad alto valore di conservazione pone i coltivatori indonesiani in contrasto con la legge indonesiana, che impone ai proprietari di terre date in concessione di sfruttare tutti i terreni per le piantagioni. A questo si aggiunge la percezione, tra i critici, che la principale funzione della RSPO sia di legittimare la continua espansione delle piantagioni.

In ultima istanza , il maggiore incentivo per una RSPO credibile è la domanda dei consumatori. Se i consumatori dimostrano con i loro portafogli di volere un olio di palma ecosostenibile e credibile, l’industria dell’olio di palma fornirà quest’olio. Il costo di un olio di palma più “ecologico” non è alto, soprattutto per gli acquirenti dei paesi ricchi. Una ricerca pubblicata nel gennaio 2010 da me e Lian Pin Koh, uno scienziato dell’ETH di Zurigo, ha dimostrato che il consumatore americano medio spenderebbe solo 40 centesimi all’anno in più per coprire il sovrapprezzo dovuto al passaggio dal consumo annuale di olio di palma prodotto da fonti tradizionali a quello fornito fonti certificate. Gli acquirenti europei, dal canto loro, dovrebbero sborsare al massimo un euro o due. I consumatori hanno davvero il potere di cambiare l’industria.

Fino a quando i consumatori non si faranno avanti per sostenere l’olio di palma prodotto da fornitori responsabili , gli attivisti continueranno ad esercitare pressioni su aziende coinvolte in operazioni discutibili. Uno degli esempi più toccanti è quello dell’isola di Woodlark, un paradiso tropicale al largo delle coste della Nuova Guinea. L’isola, che misura 80937,2 ettari e ospita un vasto numero di specie endemiche, incluso il Cusco di Woodlark, un marsupiale maculato notturno, conta 6000 abitanti che vivono di agricoltura e caccia. Ma la lussureggiante natura di Woodlark è stata minacciata nel 2007 quando la Vitroplant, una società proprietaria di piantagioni malese, ha firmato un contratto per convertire i tre quarti delle foreste dell’isola in palmeti. Il tutto senza il consenso della popolazione locale. Una piccola campagna organizzata da attivisti contro questo progetto è stata amplificata quando Ecological Internet, un gruppo di attivisti online, è venuta a conoscenza del progetto. La campagna condotta via internet ha portato ad una diffusa consapevolezza del problema nella stampa e tra i legislatori in Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. A gennaio più di 3000 mail di protesta erano state inviate al primo ministro Sir Michael Somare, accusandolo di trasformare Papua Nuova Guinea da “eco hero” (eroe ecologista) in “eco zero” (nullità ecologista).Il paese infatti aveva ricevuto il plauso degli ambientalisti, in seguito ad un episodio verificatosi a dicembre alla conferenza ONU sul clima a Bali. In quell’occasione il delegato Kevin Conrad aveva detto agli Stati Uniti: “ Se non volete guidare la lotta al cambiamento climatico, fatevi da parte” La lettera, inviata da Ecological Internet, invita Somare a fare lo stesso. I piani per il progetto sono stati accantonati poco dopo.

Il dottor Simon Piyuwes,medico, tra i leader della protesta contro il progetto, ha rilasciato queste dichiarazioni, quando il governo ha bloccato le piantagioni:

“ Gli abitanti di Woodlark vivono una vita spensierata in mezzo all’oceano circondati da una foresta generosa. La foresta e gli animali giocano un ruolo insostituibile nelle vite degli isolani. E’ davvero un sollievo sapere che il governo ha risparmiato specie rare che la terra desidera assolutamente proteggere. Personalmente, a nome degli isolani di Woodlark, mi congratulo con il governo per la decisione presa. Mi congratulo anche con tutte le organizzazioni e gli individui per essersi impegnati per questa causa così importante. Il nostro pianeta ha bisogno di questa cooperazione”.

Ma l’olio di palma non è il solo prodotto energetico proveniente dalle foreste pluviali: la giungla in Amazzonia, in Asia sudorientale e in Congo racchiude vasti giacimenti di carbone, petrolio,gas e metalli rari. L’estrazione di queste risorse, che costituiscono gli elementi costitutivi e la principale fonte di energia dell’epoca di Internet, avviene a caro prezzo per le foreste e per gli abitanti delle foreste, evocando quasi la trama di Avatar. Alcuni attivisti si stanno dunque preparando per un’epica lotta contro gli sfruttatori delle industrie multinazionali.