- Il settore della moda è uno dei maggiori inquinatori e produttori di gas serra al mondo, principalmente a causa del modello economico della “moda veloce”, che vede nell'abbigliamento un bene deperibile da gettare via dopo un breve utilizzo.

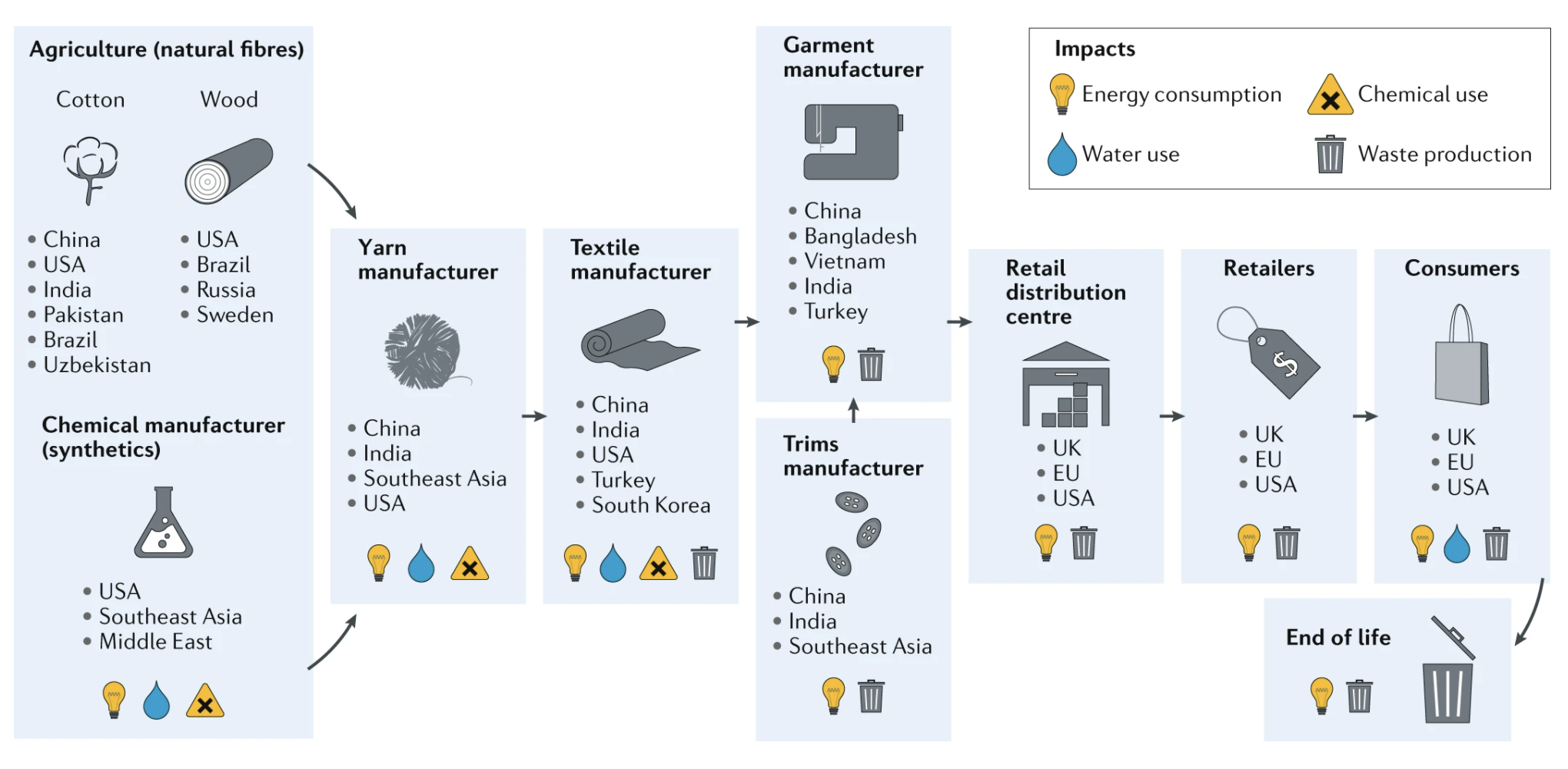

- Questo giro d'affari miliardario è stato favorito dalla globalizzazione, che ha permesso ai marchi di appaltare varie fasi della propria filiera in Paesi dove le leggi per la protezione dell'ambiente e della manodopera sono inesistenti o quasi, mantenendo così bassi i costi.

- Questo ha portato a un inquinamento diffuso e all'abuso di manodopera, in particolar modo nei confronti delle lavoratrici donne, il cui simbolo è stato il crollo del palazzo Rana Plaza in Bangladesh, avvenuto il 24 aprile 2013 e in cui sono morte più di 1.134 persone. Alla fine di aprile, per commemorare il settimo anniversario della tragedia e sostenere il ritorno ad una “moda lenta” più sostenibile, gli attivisti hanno lanciato la “Fashion Revolution Week”.

- Un articolo pubblicato recentemente su Nature Reviews Earth & Environment sottolinea quali sono le conseguenze che la moda veloce ha sull'ambiente, spiega come funziona il complesso sistema di produzione e distribuzione a livello internazionale e propone delle soluzioni per un futuro nel segno di una moda più pulita.

La moda veloce e l’ambiente

Viviamo in un mondo basato sulla moda veloce, un sistema che si basa sull’acquisti impulsivp, frequente e dettati dalla moda del momento, di vestiti prodotti con pochi soldi, che spesso finiscono per essere gettati via. Al momento, l’industria della moda è responsabile del 10% dell’inquinamento globale ed è il secondo principale inquinatore al mondo dopo il settore del trasporto aereo.

Un articolo pubblicato recentemente su Nature Reviews Earth & Environment sottolinea quali sono le conseguenze che la moda veloce ha sull’ambiente, spiega come funziona il complesso sistema di produzione e distribuzione a livello internazionale e propone delle soluzioni per un futuro nel segno di una moda più pulita.

“L’abbigliamento è diventato così economico che qualcuno ne deve pagare il prezzo,” ha detto a Mongabay Kirsi Niinimäki, professoressa di design presso l’Università di Aalto, in Finlandia, e autore corrispondente dell’articolo. “Spesso a pagare è l’ambiente.”

Negli ultimi decenni, il numero di capi d’abbigliamento acquistati pro capite è balzato alle stelle. Nel 2014, i consumatori compravano il 60% di vestiti in più rispetto al 2000, ma tenevano ciascuno di questi capi per la metà del tempo. Negli Stati Uniti viene acquistato un capo di abbigliamento ogni 5,5 giorni e in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia si comprano in media 16 chilogrammi di vestiti per persona all’anno.

Scarpe, asciugamani, vestiti, lenzuola. Questi prodotti tessili sono diventati un’importante fonte di rifiuti solidi a livello comunale in tutto il mondo. Ogni anno vengono bruciati o portati nelle discariche circa 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili così tanti da poterci riempire la Grande Piramide di Giza per ben 16 volte.

Le aziende di abbigliamento decidono quanti e quali capi produrre sulla base di previsioni effettuate da analisti di trend (i cosiddetti fashion forecasters), dei precedenti volumi di vendita e una serie di altri fattori. Qualche volta, queste previsioni si rivelano sbagliate e le aziende si ritrovano con mucchi di vestiti invenduti. Spesso, dopo un periodo in magazzino, questi stock invenduti vengono bruciati o distrutti, invece di essere venduti a prezzo scontato, il che invece potrebbe rovinare l’immagine dell’azienda.

Tra il 2013 e il 2018, il marchio di moda inglese Burberry ha bruciato vestiti, profumi e accessori per un valore superiore ai 110 milioni di dollari, piuttosto che vendere quei prodotti a prezzi ribassati e “svalutare”, così facendo, il marchio,

“Gettiamo via i nostri vestiti come se fossero plastica monouso o fast food,” ha detto Sam Hartsock, responsabile per l’educazione a Remake, una ONG che educa il pubblico sulle violazioni dei diritti umani e le ingiustizie legate ai cambiamenti climatici causati dall’industria della moda. Gli stilisti e i marchi di abbigliamento creano capi destinati all’obsolescenza, perché chi produce di più ha margini più alti, guadagni maggiori e redditi più alti.”

La filiera dell’industria dell’abbigliamento è lunga e complessa. Ogni passaggio dalla fibra, al filo alla produzione tessile, alla colorazione, alla cucitura del tessuto fino allo stoccaggio in magazzino può avvenire in un Paese diverso dall’altro. Nella creazione di un solo capo di abbigliamento sono coinvolte dozzine di persone e il percorso è di disseminato di sprechi e scarti: acqua, prodotti chimici, anidride carbonica e plastica.

L’industria manufatturiera del tessile emette la quantità più alta di gas serra per unità di materiale, ad eccezione della produzione di alluminio. Secondo il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico il 10% delle emissioni globali di gas serra vengono prodotte dall’industria dell’abbigliamento. La produzione, la spedizione e i lavaggi a macchina dei capi acquistati contribuiscono all’impronta ecologica di un capo di vestiario.

Il maggiore responsabile per la produzione di anidride carbonica è la produzione delle fibre. L’utilizzo di energia e le emissioni di CO2 sono maggiori durante il processo di estrazione delle fibre, in particolar modo quelle sintetiche, che sono principalmente composte da prodotti petrolchimici. Materiali sintetici come il poliestere, il rayon, il nylon e l’acrilico sono essenzialmente tipi di plastica, derivati dal petrolio, che si decompongono in centinaia di anni. Il poliestere sintetico, ad esempio, viene prodotto attraverso una reazione chimica ottenuta da petrolio, carbone, aria e acqua. Il poliestere rappresenta il 51% della produzione tessile totale.

Anche la fonte di energia utilizzata per alimentare questa produzione è importante. In Cina, la produzione tessile è principalmente alimentata a carbone, aumentandone così del 40% l’impronta ecologica rispetto a capi prodotti in Europa.

Il 35% della microplastica primaria (materiale fino a 5 mm) presente negli oceani è ricollegabile all’industria della moda (190.000 tonnellate all’anno). La maggior parte proviene dai lavaggi dei capi di vestiario in materiale sintetico come acrilico e poliestere (presenti in jeans, leggings ed altri capi a poco prezzo).

Parte di questa plastica arriva fino al nostro organismo attraverso il pesce che mangiamo. Un’analisi del WWF suggerisce che potremmo ingerire l’equivalente di circa una carta di credito alla settimana sotto forma di microplastica attraverso acqua, birra, pesce e sale.

La moda è anche assetata. Circa il 20% del consumo di acqua a livello mondiale (79 trilioni di litri) viene utilizzato ogni anno nella filiera tessile. Il cotone è noto per essere una coltivazione che richiede grandi quantitativi di acqua. Coltivare il cotone necessario per un paio di jeans richiede più di 2.500 litri di acqua, all’incirca la stessa quantità di acqua che una persona berrebbe nell’arco di 3,5 anni. I jeans invecchiati richiedono ancora più acqua.

I costi umani della moda veloce

Il 24 aprile 2013, un totale di 1.134 lavoratori tessili, in gran parte giovani donne, morirono nel crollo della palazzina Rana Plaza a Dhaka, in Bangladesh. Al suo interno si trovavano i siti produttivi di 29 tra i maggiori marchi di moda e la tragedia attirò l’attenzione di tutto il mondo verso le cattive e pericolose condizioni lavorative di molti operatori tessili.

Molti tra i lavoratori dell’industria tessile sopportano situazioni rischiose per la proprio sicurezza e salari bassi. I lavoratori tessili in Etiopia, ad esempio, guadagnano uno stipendio base di 26 dollari al mese, mentre il salario medio mensile è di circa 100 dollari. Il Ministero del Lavoro negli Stati Unitit ha riferito di prove di lavoro forzato e di lavoro minorile nell’industria della moda in Argentina, Bangladesh, Brasile, Cina, India, Indonesia, Filippine, Turchia e Vietnam. H&M, Forever 21, GAP e Zara sono alcuni tra i marchi più conosciuti che sono stati coinvolti in scandali relativi all’utilizzo di lavoro forzato e di lavoro minorile.

“Come pensi di poter essere in grado di comprare vestiti a poco prezzo?” chiede Hartsock. “L’industria della moda deve effettuare dei tagli. E la maggior parte di questi riguarda gli stipendi. Questa industria è basata anche sullo sfruttamento dei propri lavoratori, in particolare donne.”

L’industria della moda vale circa 2,5 trilioni di dollari e dà lavoro a circa 75 milioni di persone. Di questi, secondo Hartsock, “ l’80% sono spesso donne oppure, alcune volte, bambini.”

“Le lavoratrici donne in gravidanza vengono regolarmente licenziate. Vengono molestate e maltrattate in fabbrica,” dice Hartsock. “La moda veloce racconta questa dolorosa storia di violenza non solo perpetrata nei confronti del nostro pianeta, ma anche delle donne che producono i nostri vestiti.”

Recentemente, la campagna di Remake #PayUp ha raccolto più di 5.000 firme per una petizione che chiede ai marchi globali con vendite in diminuzione a causa delle chiusure dovute al COVID-19, di farsi avanti e pagare gli ordini già effettuati precedentemente, per far sì che le persone più a rischio all’interno delle loro catene di produzione, cioè le donne che producono i loro capi, non vengano abbandonate durante questo periodo rischioso.”

Le aziende di moda cercano di ridurre i costi spostando la produzione in Paesi che hanno poche o nessuna legge ambientale o dove non c’è bisogno di tecnologie per la riduzione dell’inquinamento. In questi casi, non sono solo gli ecosistemi locali a farne le spese, ma anche i lavoratori, vittime di un aumento dei fattori di rischio della salute, a causa dell’esposizione ai prodotti chimici.

Come siamo arrivati a questo punto? Breve storia della moda veloce

“L’idea della moda veloce, così come la conosciamo oggi, dove vengono sfornati grandi quantitativi di merce a basso costo, ha in realtà un passato piuttosto lontano, che ha le sue radici nella rivoluzione industriale del diciannovesimo secolo,” hanno spiegato in una e-mail a Mongabay April Calahan e Cassidy Zachary, storiche della moda e conduttrici del podcast Dressed: The History of Fashion. Oggi la differenza, dicono, è che “la velocità aumenta sempre di più.”

L’invenzione del telaio Jacquard nel 1801 rese più rapida e più economica la produzione di tessuti, così come la catena di montaggio e le colorazioni sintetiche, inventati negli anni Cinquanta dell’Ottocento. La maggiore disponibilità di tessuti a basso costo facilitò lo sviluppo del modello di vendita al dettaglio nei centri commerciali, basato su un elevato numero di vendite, che a sua volta permetteva di mantenere basso il prezzo del singolo capo.

Negli anni Cinquanta vengono introdotti sul mercato i capi prêt-à-porter, in particolare nei centri commerciali occidentali, offrendo cosí a diverse persone sullo spettro economico una selezione di capi tra cui scegliere. I prezzi ribassati di questi articoli allontanarono il mercato dall’abbigliamento fatto a mano e artigianale.

L’attuale modello della moda veloce è esploso alla fine degli anni Novanta, in seguito alla nascita dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 1995. Le tariffe globali diminuirono in maniera significativa, incoraggiando il commercio globale e i mercati aperti. Con la riduzione delle tariffe globali per l’import-export, l’industria della moda fu in grado di spostare ogni parte della propria filiera nel Paese con l’offerta più bassa.

“Novità e accessibilità sono tuttora fattori motivanti per i consumatori di moda veloce, che frequentano abitualmente negozi come H&M, Topshop e Zara,” scrivono Calahan e Zachary. “Zara, in particolare, gioca un ruolo importante in questo quadro per aver implementato il “QR” (quick-response retail, commercio al dettaglio a risposta rapida) all’inizio degli anni 2000.”

Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, Zara concepì un sistema che permise di passare dall’ideazione di un capo alla sua produzione e messa in commercio nel giro di qualche settimana. Questo fece sì che il marchio potesse velocizzare il ritmo dei “trend” e rinnovare il proprio inventario mensilmente, o persino settimanalmente. Offrire capi sempre nuovi portava i clienti a visitare i negozi più spesso e quindi a vendere più vestiti.

“La moda veloce offre costantemente nuovi capi da acquistare. Il numero di collezioni proposte in media in un anno dai marchi di abbigliamento europei è passato da due nel 2000 a cinque nel 2011, con Zara, ad esempio, che presenta 24 nuove collezioni all’anno e H&M tra le 12 e le 16,” una nota informativa del Parlamento europeo.

“Questo ha indotto i consumatori a considerare i capi di abbigliamento a poco prezzo come merce deteriorabile, quasi “usa e getta”, da buttare via dopo averli indossati solo sette o otto volte.”

Avanti verso il futuro della moda lenta

“La moda lenta è il futuro,” concludono Niinimäki e colleghi, ma “c’è bisogno di una nuova conoscenza, a livello di sistema, di come passare a questo nuovo modello, che richiede creatività e collaborazione tra gli stilisti e i produttori, i vari investitori e i clienti finali.”

Gli autori invitano i produttori a investire in tecnologie più pulite, l’industria della moda a utilizzare modelli di business sostenibili e i responsabili politici a cambiare le leggi.

Per quanto riguarda la legislazione, l’Unione Europea sembra essere in testa. Il pacchetto per l’economia circolare adottato dall’UE nel 2018, per la prima volta richiederà agli stati membri di raccogliere i rifiuti tessili separandoli dagli altri rifiuti, entro il 2025. Inoltre, la direttiva discariche sebbene non rivolta esplicitamente all’industria dell’abbigliamento, richiede agli stati membri di ridurre del 10%, entro il 2035, il quantitativo di rifiuti destinati alle discariche municipali.

Gli stilisti possono fare dei cambiamenti ad esempio inventando delle fantasie senza sprechi (fantasie che permettono di utilizzare tutti gli scampoli di tessuto). Possono anche creare delle collezioni più classiche ed uniformi, modificandole secondo le tradizionali due o quattro stagioni, invece delle 12 o 24 collezioni all’anno che i marchi della moda veloce si aspettano oggi.

“Gli stilisti possono sicuramente fare la differenza, ma se i consumatori non acquistano i loro prodotti responsabili, non possono fare molto altro. Alla fine, tutto si riduce alla sensibilizzazione dei consumatori e agli investimenti nel cambiamento,” scrivono Calahan e Zachary.

Esistono molti gruppi e campagne volti alla sensibilizzazione del pubblico sui rischi della moda veloce. Il movimento della moda lenta (slow fashion), simile al movimento dello slow food, si focalizza su una produzione pulita e onesta, ponendo l’accento sull’artigianalità. Il tag #slowfashion ha raggiunto su Twitter 500.000 persone al giorno alla fine di aprile di quest’anno.

Nell’anniversario del crollo del palazzo Rana Plaza, la ONG Fashion Revolution ha lanciato la sua Fashion Revolution Week (20-26 aprile) con una campagna volta a cambiare il sistema dell’industria della moda.

Una volta che un consumatore è a conoscenza di quello che ci vuole per avere una maglietta da indossare, cosa farà? Sebbene i consumatori non possano accollarsi da soli il peso di cambiare un’intera industria, l’aumento della domanda per una moda più lenta e più sostenibile potrebbe avere qualche possibilità di cambiare il mercato.

Niinimäki e colleghi spingono i consumatori ad abbandonare l’idea della moda come quella di un intrattenimento a basso prezzo, ad impegnarsi in un consumismo più lento e più coscienzioso e ad aumentare il tempo di utilizzo dei capi, avendone cura e attenzione.

I marchi che propongono scelte più sostenibili sono spesso più cari. Secondo Hartsock, questo è dovuto al fatto che i loro prezzi riflettono il vero costo dato dal pagamento di un salario onesto e dal non prendere scorciatoie per evitare le regolamentazioni ambientali. Tuttavia, questi capi sono spesso prodotti con tessuti e cuciture di alta qualità e durano più a lungo.

“Investi in un capo e poi impara a prendertene cura,” dice Hartsock, “Hai bisogno di cinque paia di jeans o puoi comprarne un paio di buona qualità e farlo durare?”.

Lavare i vestiti meno spesso, usare dei detergenti meno aggressivi e ricucire o rammendare i vestiti sono tutti modi per farli durare più a lungo. I capi di buona qualità danno inoltre una maggiore remunerazione sull’investimento fatto.

Acquistare abiti usati (vintage o di seconda mano) è una delle principali raccomandazioni fatte a chi vuole combattere la moda veloce, risparmiando. Il settore dell’abbigliamento usato è in piena espansione, con 28 miliardi di dollari di vendite dichiarati nel 2019 negli Stati Uniti. Il settore prevede di continuare a crescere, dato che la generazione Z sta adottando la moda di seconda mano due volte più velocemente di qualunque altra fascia di età. Anche scambiarsi vestiti è diventato più diffuso, contribuendo cosí a un modello di moda circolare e non lineare.

“Ci vorrà un cambiamento massiccio di mentalità nei consumatori per portare ad un cambiamento a livello globale,” scrivono Calahan e Zachary. “Potrebbe essere un cambio generazionale in termini di sistema di valori dei consumatori e di quale ruolo questi credono di avere nel contribuire ad un buono stato di salute del pianeta.”

Citazione: Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), 189-200. doi:10.1038/s43017-020-0039-9

Immagine banner di una donna che fa shopping di Stocksnap/Pixabay.

Liz Kimbrough è una giornalista di Mongabay. La trovi su Twitter: @lizkimbrough_

Articolo originale: https://news.mongabay.com/2020/04/trendy-cheap-and-dirty-fashion-is-a-top-global-polluter/